飯田線・天竜峡駅~飯田駅の鉄道旅と、「飯田線にカーブが多い理由」「伊那谷の田切地形」などについて、わかりやすく解説してゆきます!

飯田線・田切地形をゆく(長野県)

天竜峡駅を出て、飯田方面へ

天竜峡駅(長野県飯田市)を出ると、天竜川に沿って北上してゆきます。

そして

- 駄科駅(長野県飯田市)

などの駅を過ぎてゆき、飯田方面へと向かってゆきます。

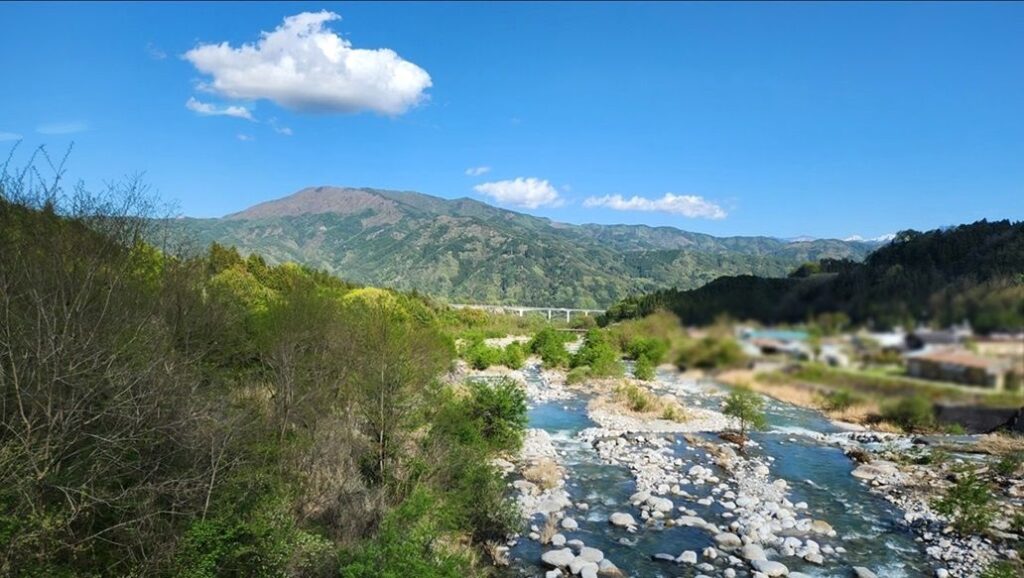

天竜峡駅を出て、伊那谷を北上する。写真奥に天竜川。(飯田線の車窓より)(長野県)

天竜川に沿って北上(飯田線の車窓より)(長野県)

駄科駅(長野県飯田市)

オメガカーブ多し・駅多し・駅間距離短しの飯田線(伊那谷)

飯田線はこ存じの通り、駅の数が凄く多いです。

そして、駅間距離がとても短いです。

伊那電気鉄道からはじまった、伊那谷をつらぬく飯田線の歴史

これは、明治時代に伊那電気鉄道という私鉄の会社から飯田線の歴史が初まったことが大きいです。

また、伊那電気鉄道は明治時代にはまだ珍しかった「電車」から始まったことが大きいです。

伊那電気鉄道については、前回の記事において詳しく解説しているため、ご覧ください。

駅数が多い傾向となる、私鉄路線

私鉄の会社は、少しでもお客様を多く確保したいため、駅の数が多くなりがちです。

つまり町ごと・村ごとに細かな単位で駅が置かれていったりもするわけです。

現在でも、都市部ではJR線の駅数は少ないのに、私鉄の駅数はとても多かったりもしますよね。

JR線がカバーしきれない町のお客様を、私鉄が駅を作って乗せているようなイメージです。

逆に、蒸気機関車の時代に、駅数を増やせなかった理由は?

一方、現在のJR線は、元々は「蒸気機関車」だった頃のはるか昔、

という性格・歴史があるため、駅をそんなに増やせませんでした。

それは、駅の数が増えると、それだけ所要時間が増えるからです(特急列車はありましたが、それに乗れるのは一部の金持ちのみ)。

東海道線や山陽本線などの駅間距離が長いのは、こうした「蒸気機関車」が長距離輸送を担っていた時代に造られたからです。

昔の蒸気機関車は加速性能が低かった

また、昔の蒸気機関車は牽引力(列車を引っ張って走る力)が弱く、加速性能がそんなに高くありませんでした。

それに加えて、今ほど減速性能も高くありませんでした。

これは、わかりやすくいえば、

という動作をするための性能が、当時はまだ低かったということです。

高性能な現代の大都市通勤列車

ちなみに、現在の大都市では、(飯田線と同じように)駅数がとても多いです。

大都市における通勤列車は

という動作を繰り返しているようなものです。

時代とともに列車の性能が向上したことによって、こうしたことが可能になったのでした。

そのため、都市部では駅間距離が短くても問題がないわけです。

また、大都市であれば、一駅くらいならば徒歩で移動できるほどの距離になっています。

当初から「地域間輸送」の性格が強かった飯田線

また、飯田線の原型の一つである伊那電気鉄道は、最初から「電車」として作られたのでした。

そのため、それまでの蒸気機関車よりも高い性能を発揮することができました。

まして「長距離輸送」ではなく、

- 「地域間輸送」(地域どうしの移動がメインの路線)

としての性格があったため、駅の数を増やしても問題ありませんでした。

やはり、「私鉄」「電車」から始まった影響は大きい

したがって、以上のように、

- 「私鉄」

- 「電車」

という、他の地域とは違った要素から始まった歴史があることから、飯田線では駅間距離が短い・駅の数が多くなっているというわけです。

たくさんのカーブを過ぎゆく、飯田線(伊那谷)の道

オメガカーブの多いことで知られる飯田線(長野県)

オメガカーブの多いことで知られる飯田線(長野県)

飯田線にオメガ(Ω)カーブが多い理由

まっすぐ進めば特急がめっちゃ早くなるじゃん!」

飯田線では、特徴的なオメガカーブがとても多いことでも知られます。

まるで「Ω(オメガ)」の文字のような、すごい形のカーブが連続する区間が多いというわけです。

飯田線はこうしたカーブに加えて、勾配も多くなります。

そのため、飯田線を走る特急「伊那路」は「日本一遅い特急」としても知られます。

田切地形がなす、伊那谷独特の地形が関係

飯田線にカーブが多い理由は

- 田切地形という伊那谷特有の地形のため、高低差が激しく、距離を稼ぐために、カーブが多くなっている。

- 「私鉄」から歴史が始まっているため、少しでもお客様を確保するため、あっちの町・こっちの町でお客様に乗ってもらうため、カーブが多くなっている。

田切地形については、次の項目で詳しく解説します。

様々な集落へ、「あちこち寄る」ことも影響

また、飯田線は先述の通り伊那電気鉄道という私鉄から始まっており、

ということから、よりたくさんの市・町・村・集落などに列車が寄れるように、駅が置かれていったというわけです。

つまり、

といった状態になる、というイメージです。

なのでカーブが多くなっているわけですね。

このように、カーブや勾配が多いために、飯田線ではどうしても速度が遅くなってしまいます。

だいたい時速30kmくらいであり、特急「伊那路」の表定速度は時速50kmとなっています。

伊那谷特有の「田切地形」とは 飯田線にΩカーブを増やす地形

次に、飯田線のΩ(オメガ)カーブが多くなる理由の一つである、伊那谷の

- 田切地形

について解説してゆきます。

険しい伊那谷・田切地形をゆく(飯田線の車窓より)(長野県)

伊那谷は、標高3,000mにもおよぶ非常に高い山であるアルプスのふもとに存在する土地になります。

そのため、田切地形という地形がとても多くなっています。

田切地形とは、簡単にいうと

- 「川によって深く削られて出来た、凹型の地形」

のことです。

伊那谷の真ん中を流れる、天竜川に流れ込む川がつくる地形

では、なぜこの伊那谷に、地面を深く削るような川が存在するのか。

それは西側の木曽山脈(中央アルプス)から、たくさんの川が天竜川へと流れ注ぐからです。

木曽山脈(中央アルプス)から流れ出る川(飯田線の車窓より)(長野県)

そして、西には標高2,900mにもおよぶ木曽山脈(中央アルプス)があります。

急で川が一気に降りてくる木曽山脈

木曽山脈は非常に急峻な山脈です。

そのため、川の傾斜が激しく、水の流れがとても早くなります。

つまり、木曽山脈からジェットコースターのように川の水が勢いよく流れ落ちるため、そのぶん地面の削り方もすごくなるわけです。

※こうした川たちには、与田切川・小田切川・中田切川・犬田切川など、~田切川という名前がついています。

つまり、それだけ川がエグいような地面の削り方をするため、すごく深い凹の谷ができるというわけです。

この地形はGoogleマップではちょっとわかりにくいので、Google Earthで良く見てみればかわります。

つまり、まるでグランドキャニオン(=コロラド川によって侵食された谷)のような、凹の地形が続くというわけです。

ここで、凹の文字の真ん中は、川になります。

激しい高低差を生む、伊那谷の田切地形

こうしてできた深い谷の地形が、いわゆる田切地形と呼ばれるものです。

そしてこの田切地形は、列車の線路にとっては悩みの種である、激しい高低差を作り出します。

伊那谷に特有の、与田切川が作る渓谷を渡る。もちろんここも、オメガカーブとなっている(飯田線の車窓より)(長野県)

こうした伊那谷を貫く飯田線の線路は、

- この田切地形がつくる高低差

- この高低差が作り出す急勾配

を回避するため、傾斜をゆるくするために大きなカーブが取られているのです。

次回は、飯田へ

次は、飯田駅に止まります!

今回はここまでです。

お疲れ様でした!

コメント